少人数制を活かして対象を深く掘り下げる高度な研究や設計に日々取り組みます。

これにより、建築業界で発展的に活かされる感性やアイデア、プレゼンテーション能力や設計力を鍛え、建築における総合的能力の向上を目指します。

KASDの研究室の特色

担当教授は、社会で実際に活躍するプロ。

研究室の教授は、建築やインテリアの分野で実際に活躍しているプロ。時代や社会の情勢やニーズを見据えた実践的な研究を行うことができます。

意匠系・デザイン系を

中心に揃えられた研究室。

意匠系・デザイン系を中心とした各研究室は高い専門性を持ち1、2年次での建築・インテリアの基礎の学びを発展的に学ぶことができます。また、相互の情報交換でさらに高度な研究が可能になります。

町家や歴史的建造物など

京都ならではの研究も。

世界的にも名高い古建築や町家など、千年の都としての文化を持つ京都でなければ触れられない建築を学べることも本校の研究室の大きな魅力です。

川北英建築設計研究室

コンピューター全盛時代だからこそ、

手のぬくもりを感じる建築・表現を身につけよう

才能のない人なんていない。どんな人にも何かの才能は宿っている。しかし、それに気づかない人は多い。自分の才能を見つけ磨き、自分の感性・感覚を信じて努力すればいつかはオンリーワンとして輝ける世界が開けると思う。建築は100人いれば100の答えがあるといわれる。自分の答えを見つけることこそ、建築デザインの基本ではないだろうか。自分の中に隠れていた才能が開花するときです。

- 川北 英

-

- 一級建築士

- インテリアプランナー

- 福祉住環境コーディネーター

- AA建築設計工房主宰

- 元竹中工務店プリンシパルアーキテクト

- 関西インテリアプランナー協会理事

長谷川健吾建築設計研究室

私のゼミでは1年を通して卒業制作を手掛けます。4年間の集大成を作るというよりは、これから社会で活動する上での自身のテーマを見つけてもらいたい。失敗してもいいんです。建築の仕事に就く前の、社会に向けてどうファイティングポーズをとるかを練習する場にしてほしいと考えています。

- 長谷川 健吾

-

- 一級建築士

- インテリアプランナー

- 長谷川健吾建築設計事務所代表

上島均建築設計研究室

歴史や文化などの地域性に合った建物のデザインや機能をはじめ、自分の視点を持つことなど、特に理論的な提案とそれをいかに形として表現するのか。理論ばかりでなく実践を踏まえ、常に『建築・人・社会』の良好な関係を考えていきます。学生たちには、人との出会いや経験を大切にしながら、常に社会の動きをつかみ、日本の未来を作る発想を作品に反映させてくれることを期待しています。

- 上島 均

-

- 一級建築士

- アーキフィールド建築研究所主宰

杏義啓建築設計研究室

ドローイング、模型、CG、CADなど、様々なものを使って自分の考えていることをどうやって他人に伝えるかを考えながら、社会に出てからのスキルを学びます。「人に魚を与えれば一日で食べてしまうが釣り方を教えれば一生食べていける」。この言葉が好きです。答えを覚えるのではなく、答えの見つけ方を一緒に考えるようなゼミにしたいと思っています。

- 杏 義啓

-

- 一級建築士

小笠原昌敏建築設計研究室

ゼミ活動は、「場所や環境の意味をよく考えること」。街を歩き実地調査し、論文や設計案としてまとめる。「設計は空間言語による著述である」社会問題や私的な物語を自分なりに解釈し建築として構築する。「伝統から受け継ぐものを学ぶこと」町家など伝統的木造について学ぶことで現代的な木造の意匠や構法の理解を深める。以上の観点から設計課題・実測調査・輪読に取り組んでいる。

- 小笠原 昌敏

-

- 一級建築士

- 小笠原・林建築設計研究室主宰

小林康夫建築再生ワークショップ

建築の構想と前後して、課題解決へのコンセプト創りや、建築する人達とのコミュニケーションツールとして、スケッチドローイングを楽しみましょう。その上で考え方を整理、課題解決への道筋を共有する動機づけとしたい。更に社会に潜む課題を感じ取る五感を養いつつ、建築する楽しさや夢を共に語りましょう。私のゼミでは「再生」をテーマに、対象を学外にも求め自由なイメージ創りの実践とともに、体験、提案、発表の機会を創っていきます。「誰にもできない面白いものを創りたい、デザインしたい」、そんな方をお待ちしております。

- 小林 康夫

-

- 一級建築士

- 小林康夫・建築設計事務所代表

- 元㈱竹中工務店大阪本店設計部

- 本学院付属施設「京都伝統工芸館」の設計

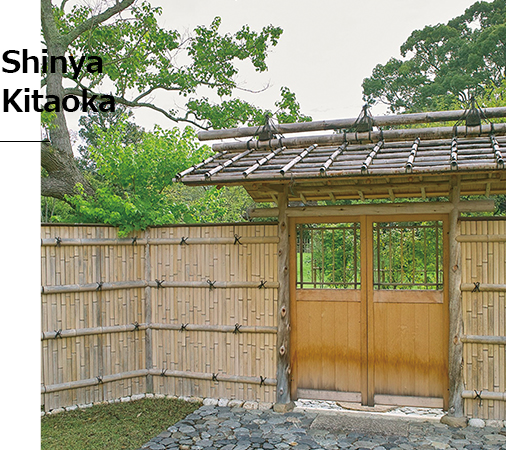

北岡慎也建築文化研究室

建築の本質を理解するために、歴史・文化・美術史・メディア論等を基本とし、総合的な設計や調査能力を学ぶゼミです。建築は環境に由来する技術体系であり、技術が芸術にまで昇華された文化といえます。ランドスケープから伝統・現代建築の表現までを考察し、さらにデザイン戦略までをも検討するプログラムを有しています。また、京都の町家・数寄屋現場見学なども積極的に行います。

- 北岡 慎也

-

- 環境事業計画研究所主任研究員

- 京都市京町家専門相談員

- 奈良国立博物館日本庭園設計監理/

東本願寺名勝渉成園保存修理建築設計監理